历史积淀与赛事荣光

五大马拉松的厚重历史是一部奔跑的人类文明史诗。波士顿马拉松,自1897年风雨无阻地奔跑至今,作为全球最古老的年度城市马拉松,见证了从最初15人参赛到如今三万精英竞逐的沧桑巨变。其严苛的资格门槛(BQ)本身就成为全球业余跑者孜孜以求的荣耀勋章。

伦敦马拉松则以其独特的慈善基因闻名于世。自1981年诞生起,赛事便与公益慈善深度融合,累计筹集善款惊人地突破了十亿英镑,成就了"最多善款筹集单项活动"的吉尼斯世界纪录。奔跑在泰晤士河畔,跑者们踏出的每一步都承载着改变世界的温情力量。

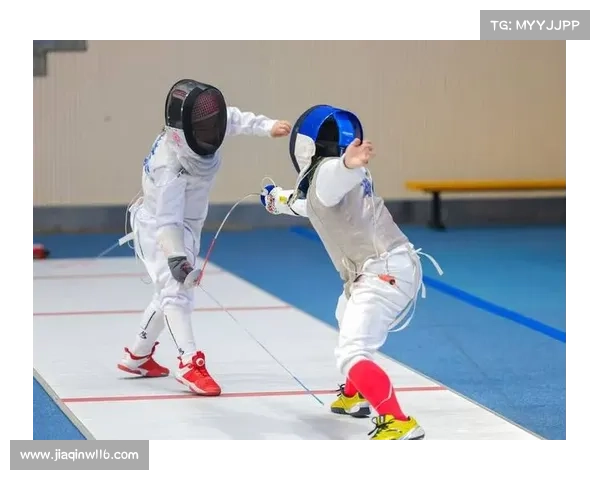

柏林马拉松则被跑者奉为"速度的圣殿"。其平坦快速的赛道与理想的秋季凉爽天气,使其成为诞生世界纪录的摇篮。埃鲁德·基普乔格正是在这里创造了2018年2:01:39的惊人纪录(后于2022年柏林马拉松再次刷新至2:01:09),将人类的极限不断推向新的地平线。正如运动科学家罗斯·塔克所指出:"柏林的地理和气候条件,加上顶尖选手的汇聚,使其成为挑战人类耐力巅峰的理想实验室。"竞技突破与人文光辉

五大马拉松的赛道不仅是速度的战场,更是人性光辉闪耀的舞台。在这里,顶尖运动员不断挑战着生理与意志的极限。基普乔格在柏林赛道上的风驰电掣,以及他后来在非正式条件下传奇般的"破二"壮举,深刻诠释了"人类无极限"的信念,激励着全球每一个渴望突破的个体。

这些赛事更为深远的意义,在于其无与伦比的包容性和人文温度。1967年凯瑟琳·斯韦策在波士顿马拉松上的勇敢抗争(赛事总监曾试图强行驱逐这位女性参赛者),成为推动女性正式登上马拉松舞台的关键转折点。如今,全球各地的马拉松早已成为全民参与的盛大节日。选手们奇装异服为公益奔跑,赛道边观众山呼海啸的加油助威,冲线后陌生人间真挚的拥抱与泪水——点点滴滴都在诉说着体育精神最为纯粹的本质:连接心灵彼此成就超越自我。体育社会学家约翰·贝尔所言极是:"大型马拉松已演变为现代都市的仪式性空间,参与者们在共同的身体实践中,短暂地消弭隔阂并构筑短暂却真实的共同体。"变革挑战与未来征途

站在荣耀之巅,五大马拉松也需直面时代变革的浪潮。科技力量正深度重塑赛事面貌。精准的赛道计时芯片基于大数据的个性化训练方案实时追踪选手的可穿戴设备,正不断提升竞技公平性与大众参与体验。伦敦马拉松创新的藻类能量补给实验,更是代表了绿色可持续补给的新探索方向。

繁荣背后亦有隐忧。赛事商业化程度的加剧引发了对纯粹跑步精神的思考;赛事扩容与城市管理间的张力日益凸显;参赛名额的稀缺性与分配公平性问题备受关注。更为严峻的是,大型赛事本身巨大的资源消耗(如数以万计的补给瓶国际差旅碳排放)带来了沉重的环境负担,"碳足迹困境"已成为全球马拉松产业无法回避的课题。未来,赛事亟需在技术创新绿色低碳办赛(如推广可重复使用水杯系统优化物流)、社区共生模式以及公平准入机制等多维度进行深度探索。正如国际马拉松赛事可持续发展联盟所倡导的:"赛事的辉煌未来,必然建立在降低环境影响提升社会价值和确保经济可行的三重底线之上。

五大马拉松的赛道,铺满了人类挑战极限的足迹,承载了无数平凡个体追逐梦想的汗水与泪水。它们凝聚历史的厚重竞技的卓越与人文的温暖,成为全球跑步精神的图腾。展望前路,唯有在敬畏竞技本质拥抱科技赋能践行绿色责任拓展包容边界的多维协调演进中,这些传奇赛事才能持续闪耀光芒,让每一公里赛道都继续成为人类跨越自我连接世界奔向未来的辉煌征程。当发令枪响,愿世界的跑道永远承载那份超越极限的渴望,让每一个平凡脚步都能在丈量大地之时,触碰梦想的星辰彼岸。

永信贵宾会优惠大厅